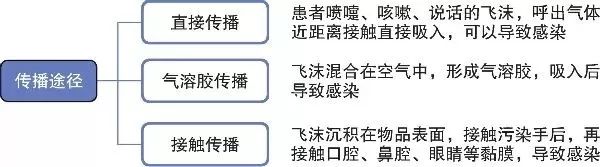

2月5日正式发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》中,新冠病毒的传播途径为经呼吸道飞沫和接触传播是主要的传播途径。气溶胶和消化道等传播途径尚待明确。而此前,新冠病毒的传播途径公布有:呼吸道飞沫传播、气溶胶传播、接触传播。粪便已有病毒分离,是否通过粪口传播,或者通过含有病毒的飞沫形成气溶胶的方式再传播,需要流行病学调查和研究进一步证实。新版诊疗方案在传播途径上将原来的气溶胶传播变更为尚待明确。

“那个人距离我那么远,怎么会传播到呢?”其实被淹的都是会游泳的。

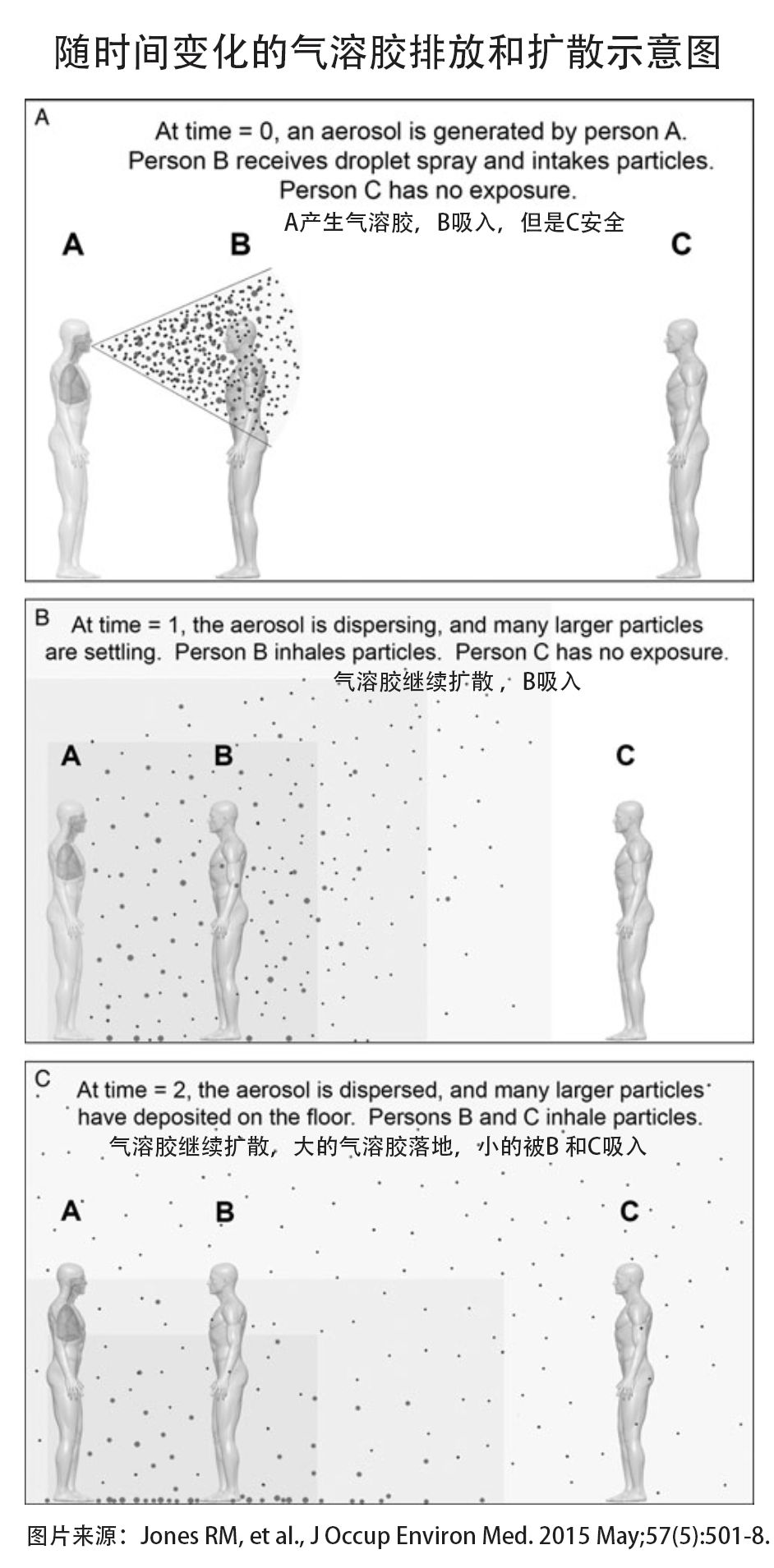

当患者呼吸、咳嗽和打喷嚏时,飞沫(气溶胶液滴)就从人的口、鼻中释放出来,对于大部分足够大的飞沫,因为重力原因会沉降到地面上,而小的飞沫液滴迅速被干燥,并收缩形成飞沫核,飞沫核的主要成分为生物颗粒物,其直径很小(微米级别),可以在空气中悬浮很长时间。生物颗粒物对人的危害极大,因为它可以被吸入肺的深部。当飞沫中有足够剂量的传播性微生物时,就可以感染人群。如果飞沫核粘附有病毒,则就会导致病毒的传播。武汉病毒2019-nCoV、SARS、禽流感、甲型H1N1流感的流行,几乎都借助了气溶胶传播,且可能是最重要的传播渠道。

研究者通过测量发现,通过呼吸、咳嗽、说话产生的大多数气溶胶飞沫的粒径小于2微米,用嘴呼吸会产生大量小于1μm的气溶胶飞沫,也有报道说人产生的气溶胶是30-300纳米,也就是0.03-0.3微米。一个可能很多人意识不到事实是,平时习以为常的行为可以产生大量的气溶胶飞沫。呼吸每秒钟产生约50个1微米的气溶胶飞沫核。说话时每秒钟进入空气的1微米的气溶胶飞沫核(细菌数)约为100个。咳嗽一次产生的1微米的气溶胶飞沫核(细菌数)约为600个,打喷嚏所带细菌数可达4500~100万个之多。

一个您可能还会惊讶的是,这些气溶胶可以在空气中停留很长时间。根据斯托克斯定律,感染者排出的病毒颗粒混合物大小与其在空气中停留的时间相关。例如3米的高度,空气动力学直径为20微米的颗粒在空气中悬浮的时间约为4分钟,10微米的为17分钟,而5微米的达67分钟,1-2微米的会悬浮多长时间?抱歉文献没有说明,反正几小时是够的。颗粒直径也直接影响病毒气溶胶的感染风险,5微米-10微米的气溶胶颗粒可以随气流进入人体的气管,5微米及以下的气溶胶颗粒不仅可以在空气中长时间存在,随空气流动而传播,造成大范围的污染,而且可以进入人体的呼吸系统深部,甚至到肺泡。这种传播方式的传播性极强。

读到这里,可能您会理解:如果一个感染者咳嗽或者打喷嚏之后离开了,几个小时以后一个人站在同样的地方深吸一口气,或者就是正常呼吸。那么他(她)可能还是会被感染。这也是如果一个人感染,其周围接触过的人几乎都有可能被感染。

气溶胶传播:气溶胶是固态或液态微粒悬浮在气体介质中的分散体系,粒子直径在0.001~100μm之间(0.5-5μm的粒子为主)。呼吸、咳嗽、说话、吐痰、呕吐、大小便(水冲洗)等,都可产生气溶胶。医学检验实验室等人员在接触患者的血液、尿液、粪便等样本时可产生气溶胶。